Terraforming

![]() Terraforming der Venus

Terraforming der Venus

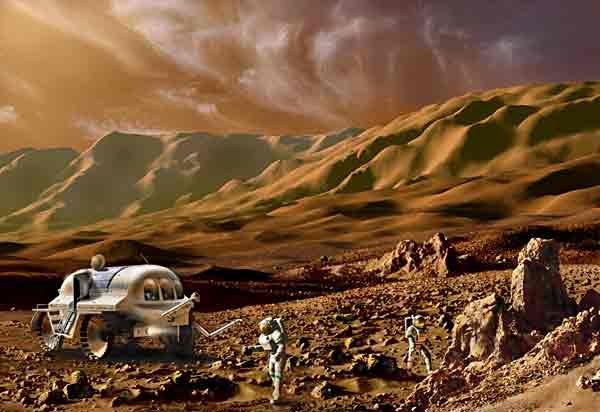

![]() Terraforming des Mars

Terraforming des Mars

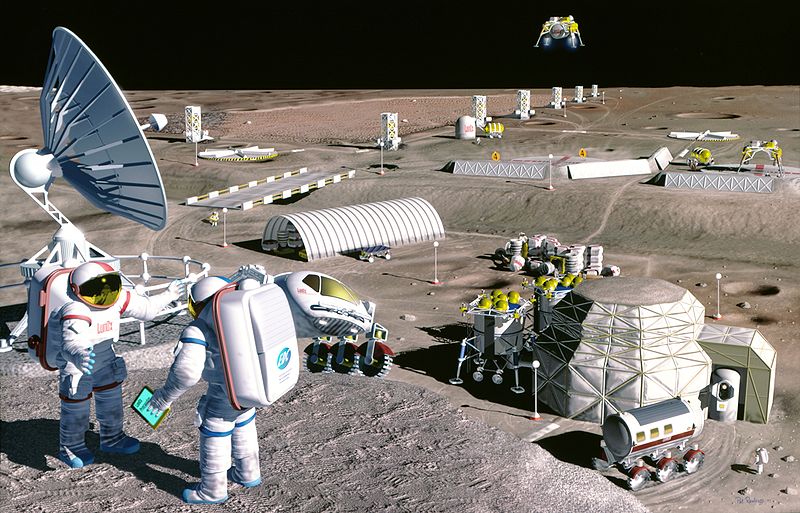

![]() Mondkolonien

Mondkolonien

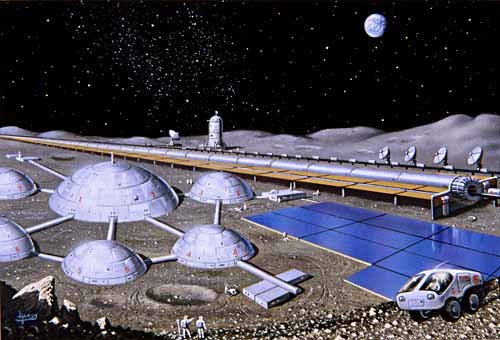

![]() Massetreiber

Massetreiber

Noch bis in die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts war man davon überzeugt, dass die Venus von großen Ozeanen bedeckt sei, die Sicht darauf durch eine dichte Wolkendecke aber verwehrt blieb. Und die canali auf dem Mars gaben Anlass zu vielerlei Spekulationen, konnten sie doch nur von intelligenten Wesen künstlich erschaffen sein. Damit waren dann auch Gedanken nicht fern, dass man eines Tages zu diesen Planeten reisen wird und dort Kolonien gründen kann. Ja, selbst als der Menschheit noch gar keine geeignete Rakete zur Verfügung stand glaubte man daran, dass man irgendwann den Mond besiedeln wird.

Heute müssen wir solche Vorstellungen etwas ernüchtert betrachten. Die Venusoberfläche ist mit einer Temperatur von rund 470 °C viel zu heiß für jede Form von Leben, Mars kann nur mit einer extrem dünnen Atmosphäre aufwarten und unser Mond ist völlig "kahl". An seiner Oberfläche herrscht das Vakuum des Weltraums. Doch nicht nur der Traum von der Eroberung anderer Welten, sondern auch die besorgniserregende Zunahme der Weltbevölkerung (die 7 Milliarden haben wir bereits überschritten!) führen zu Überlegungen, ob und wie man andere Himmelkörper bewohnbar machen kann. Die Umwandlung eines toten, unbewohnbaren Planeten in eine lebensfreundliche Welt nennt man Terraforming. Dass man sich ernsthaft mit diesem Thema befasst zeigte die NASA 1997, als sie eine erste Terraforming- Konferenz mit 100 wissenschaftlichen Teilnehmern abhielt. Sehen wir uns an, welche Möglichkeiten sich anbieten:

Die nicht zu Unrecht als unser Schwesterplanet bezeichnete Venus zieht man aufgrund ihrer großen Ähnlichkeit zur Erde gerne für eine Besiedlung in Betracht. Mit einem Durchmesser von 12100 [km] ist sie auch fast so groß und man würde auch nur etwas weniger auf ihrer Oberfläche wiegen als auf der Erde. Ein weiterer Vorteil ist durch die relative Nähe der Venus gegeben, was einerseits die Kommunikation erleichtert, andererseits ebenfalls die Reisen dort hin. Denn alle 584 Tage öffnet sich ein Startfenster zur Venus, während dies zum Mars nur alle 780 Tage geschieht. Weil die Sonneneinstrahlung dort fast doppelt so hoch ist wie bei uns, wäre die Energieversorgung mit Solarzellen problemlos möglich.

Venus hat uns aber nicht nur Vorteile zu bieten. Das erste Problem ist die schon erwähnte Hitze. Fast 500 Grad im Äquatorbereich sind absolut lebensfeindlich, ebenso die 90 [bar] des Luftdrucks. Die hohe Temperatur hat sich eingestellt, weil die dichte Atmosphäre der Venus zu 95% aus Kohlendioxid besteht, dem Treibhausgas, das inzwischen auch uns zu schaffen macht. Hinzu kommen Wolken aus Schwefelsäure und Schwefeldioxid, wogegen Sauerstoff und Wasser gänzlich fehlen. Nicht zu vergessen ist der lange Venustag, der 245 Erdtage dauert. Selbst wenn das Terraforming gelingen könnte, hätte man es mit großen Temperaturunterschieden zu tun. Lediglich an den Polen könnten sich relativ konstante Verhältnisse einstellen. Wollte man also diesen Planeten bewohnbar machen, stünde man vor einer gewaltigen Aufgabe!

Bereits im Jahre 1961 schlug der bekannte amerikanische Astronom Carl Sagan vor, die Venusatmosphäre mit geeigneten Algen zu impfen. Diese könnten aus dem Kohlendioxid durch Fotosynthese Sauerstoff freisetzen. Allerdings macht der große Mangel an Wasser solche Pläne gleich zunichte, die Venusatmosphäre weist nur einen Anteil von 0,003% auf. Auch die jede organische Materie zerstörende Schwefelsäure wäre der reinste Algenkiller. Nein, wir müssten das Problem anders angehen.

Damit wären jedoch noch nicht alle Probleme beseitigt! Zwar haben wir jetzt theoretisch die Atmosphäre abgekühlt und das CO2 eliminiert, doch wird ein solcher Vorgang vermutlich Jahrhunderte dauern müssen. Denn die aufgeheizte Kruste der Venus stellt einen ungeheuren Wärmespeicher dar, der sich nur über sehr lange Zeiträume abkühlen kann. Was wir durch Abschottung des Sonnenlichts an CO2 ausfroren, das wird beim Hinabsinken auf die Oberfläche wieder zu gasförmigem Kohlendioxid sublimieren (Sublimation ist der direkte Übergang vom gasförmigen in den festen Aggregatzustand oder umgekehrt) und erneut aufsteigen.

Aber gehen wir davon aus, dass jetzt erträgliche Temperaturen erreicht und die Treibhauskomponenten entfernt sind. Was noch fehlt ist vor allem Wasser! Man könnte nun Kometen aus ihrer Bahn werfen und von der Venus einfangen lassen. Allerdings sind diese Körper nicht in beliebiger Menge verfügbar und sie wären auch viel zu klein, man benötigte zu viele. Als Alternative wurde vorgeschlagen, einen der hauptsächlich aus Eis bestehenden Saturnmonde aus der Umlaufbahn zu lenken und auf die Venus zu stürzen. Damit könnten dann genügende Wassermengen verfügbar sein.

Mit ausdrücklicher Genehmigung von ©David A. Hardy www.astroart.org

Schlussendlich müssen wir noch dafür Sorge tragen, dass der Planet eine atembare Atmosphäre bekommt. Durch das Ausfrieren des Kohlendioxids ist die Venus praktisch atmosphärenlos geworden. Nein, nicht ganz. Wir haben ja der Atmosphäre Kohlenstoff für den Bau des Sonnenschildes entzogen, dadurch wurden genügende Mengen an Sauerstoff freigesetzt. Es gilt damit "nur" noch das Problem zu lösen, diesen Sauerstoff mit einer gehörigen Portion Stickstoff zu "verschneiden" - das Rauchen einer Zigarette könnte ansonsten zu einem echten Abenteuer werden...

Wie wir sahen, ist das Terraforming der Venus aus heutiger Sicht ein fast undurchführbares Vorhaben, das vielleicht über Jahrtausende in Anspruch nehmen würde. Wie sieht es dann mit dem dritten Planeten neben Venus und Erde aus, der sich noch in der habitablen Zone aufhält, dem Mars?

Wollten wir heute auf dem Mars herumlaufen, wäre dies ohne einen schützenden Raumanzug nicht möglich. Allerdings sind die hier herrschenden Verhältnisse noch als paradiesisch anzusehen, vergleicht man sie mit den mörderischen Bedingungen auf der höchst ungastlichen Venus. Der Atmosphärendruck beträgt nicht mal 1% des irdischen Wertes und die Temperatur an den Polen kann im Marswinter leicht unter -140 °C sinken. Die überwiegend aus Kohlendioxid bestehende Atmosphäre wird dann noch dünner, weil das Gas nun ausfriert und sich als Schnee niederschlägt (Kohlensäureschnee und das oben erwähnte Trockeneis sind beide festes CO2). Zwar kann die Temperatur tagsüber am Äquator auf +15 °C, ja sogar bis auf 20 °C ansteigen, in der Nacht kann sie dann aber auf bis zu -70 °C absinken. Damit ein Aufenthalt dort etwas angenehmer wird, müssten wir also zunächst Folgendes unternehmen:

- Die Temperatur muss um etwa 60°C angehoben werden

- Die Masse der Atmosphäre muss so vergrößert werden, dass sie menschlichen Ansprüchen genügt

- Flüssiges Wasser muss verfügbar sein

- Die UV- Strahlung der Sonne sowie die Kosmische Strahlung müssen reduziert werden

- Durch Sauerstoff und Stickstoff muss die Atmosphäre atembar werden

Der Mars heute |  Mars nach Terraforming |

Diese Bedingungen müssen den Bedürfnissen von Menschen gerecht werden, ebenso wie denen von Pflanzen und Tieren. Letzten Endes muss dort auch Nahrung produziert werden können. Nebenbei dient eine ausreichende Atmosphäre auch der Mobilität durch Luftfahrt.

Die Initialzündung des Terraformings wäre durch verschiedene Techniken zu erreichen:

- Am einfachsten wäre es, man würde die (schneebedeckten) Pole mit Ruß oder anderen, ähnlichen Substanzen bestreuen (Sagan, 1973). Diese würden Licht und Wärme der Sonne absorbieren, was letztendlich zum Abtauen der Polkappen führen würde. Eine sanfte Erhöhung der Temperatur wäre hier völlig ausreichend. CO2 und Wasserdampf würden so die Atmosphäre anreichern. Beide, vor allem Wasserdampf (vier Mal wirksamer als CO2) sind Treibhausgase, welche eine weitere Erwärmung einleiten.

- Man hat auch schon angedacht, Mikroben zu züchten, die eine möglichst dunkle Zellwand aufweisen. Diese könnten den Ruß evtl. besser ersetzen (man bedenke, welch große Flächen mit Ruß zu bestreuen wären), falls man sie dazu bringen könnte, sich unter den gegebenen Bedingungen wie verrückt zu vermehren. Doch wovon sollten sie sich ernähren???

- Wärme könnte man auch von der Sonne anzapfen. Technisch zu realisieren wäre das durch die Installation von großen Spiegeln in einem stationären Orbit (Zubrin, McKay, 1993). Allerdings müssten solche Spiegel wahrhaft gigantische Ausmaße haben, 125 [km] Durchmesser wären durchaus erforderlich. Zwar könnte die Bauweise aufgrund der fehlenden Gravitation extrem leicht ausgeführt werden, doch 200 000 Tonnen Aluminium würde man dazu benötigen. Ein solcher Spiegel könnte in einer Distanz von 214 000 [km] stationiert werden, der dann den Südpol mit 27 Terawatt bestrahlt. Damit ließe sich die Temperatur um etwa 5 [K] anheben, was ausreichen sollte um die Polkappen abzutauen. Diese Methode wäre allerdings eine anspruchsvolle, aufwändige technische Herausforderung. Das benötigte Aluminium könnte heute in nur 5 Tagen weltweit bereitgestellt werden. Auch eine noch viel leichtere Bauweise mit modernen Nano- Kohlenstoffröhrchen ist denkbar. Nach etwa 100 Jahren könnte sich auf diese Weise eine erste Atmosphäre gebildet haben, deren CO2 nun durch den Treibhauseffekt die weitere Erwärmung übernimmt.

- Die "Hammermethode" schließlich würde deutlich schneller zum Ziel, der Marserwärmung, führen: Man wähle einen geeigneten Planetoiden aus, ändere seine Bahn so, dass er schnurstracks auf dem Mars einschlägt. Das setzt nicht nur die Gase des Planetoiden frei, sondern bringt das Marsgestein zum Schmelzen, setzt zusätzliches CO2 aus dem Regolith des Marsbodens frei und erhöht so die Temperatur sehr effektiv. Wo man gerade so schön beim "Asteroidenkegeln" ist, könnte man auch gleich noch ein paar Kometen hinterher werfen, die dann den Mars mit Wasser versorgten. Das wiederum könnte dann zusammen mit dem Kohlendioxid Sauerstoff aus dem Regolith freisetzen. Auf welche Weise allerdings Kometen und Planetoiden entsprechend diesen Vorstellungen aus ihren Bahnen abzulenken sind, darüber müsste noch gründlich nachgedacht werden. Immerhin hätten Kometen noch den Vorteil, dass sie viel an Ammoniak (NH3) enthalten können, was die Versorgung mit notwendigem Stickstoff erledigen könnte. 40 Kometen von jeweils etwa 10 Milliarden Tonnen sollten dazu schon genügen...

Die technischen Möglichkeiten, um den Mars in einen lebensfreundlichen Planeten zu verwandeln, haben wir heute leider noch nicht. Wir können gerade einmal einige Astronauten bis zum Mond bringen und ihnen neben einer kleinen Kapsel noch ein leichtes Fahrzeug mitgeben. Ein bemannter Flug zum Mars ist noch lange nicht in Sicht und Transportmöglichkeiten für große Nutzlasten, wie wir sie für das Terraforming benötigen würden, haben wir schon gar nicht. Es ist jedoch nicht auszuklammern, dass künftig die technischen Voraussetzungen für solch ehrgeizige Projekte erschlossen werden. Immerhin bietet sich der Mars noch aus anderen Gründen für eine evtl. Besiedlung an: An die nur 0.39fache Schwerkraft der Erde könnte man sich vermutlich gut anpassen, völlig normal wären aber Tages- bzw. Nachtlänge, da ein Marstag 24.6 Stunden dauert. Das Marsjahr ist allerdings mehr als doppelt so lang, der Planet empfängt nur 43% des Sonnenlichts wie die Erde. Für die Fotosynthese der Pflanzen wäre das aber noch ausreichend, doch muss man sich selbst am Äquator im Winter auf ziemlich kühle Temperaturen einstellen.

Mit ausdrücklicher Genehmigung von ©David A. Hardy www.astroart.org

Um auf dem Mars erträgliche Umweltbedingungen zu schaffen, gilt es bei einem eventuellen Terraforming noch manche Probleme zu beseitigen:

- Das Magnetfeld des Mars ist nur noch sehr schwach vorhanden, der ständig von der Sonne kommende Partikelstrom (Sonnenwind) wird kaum abgelenkt und kann ungehindert Teilchen der Atmosphäre entreißen.

- Auch aufgrund seiner verminderten Schwerkraft ist es fraglich, ob Mars über längere Zeit eine Atmosphäre halten kann

- Würde man eine erdähnliche Atmosphäre schaffen mit einer Gleichgewichtstemperatur von 15 °C, so hätte man nicht viel Freude daran. Eine solche Atmosphäre ist kein guter Wärmespeicher und der Mars würde deshalb mehr Wärme in den Weltraum abstrahlen, als er von der Sonne empfängt. Die Gleichgewichtstemperatur würde alsbald auf -55 °C absinken!

- Auf irgendeine Art müsste in der Atmosphäre eine Tropopause geschaffen werden. Wer schon einmal mit dem Flieger unterwegs war wird wissen, dass in der Höhe von 10 [km], der Tropopause, eine Temperatur von unter -50 °C herrscht. Das ist die Grenze für Wasserdampf, der dort oben ausfriert und wieder auf den Planeten sinkt. Unser Wasser kann uns also nicht verloren gehen. Auf dem Mars könnten sich die Verhältnisse jedoch völlig anders einstellen.

- Wenn auch aus den Polkappen und dem Regolith so viel an CO2 freigesetzt werden kann, dass sich eine dichte Atmosphäre bildet, so ist diese für Menschen zunächst völlig toxisch. Mit bestimmten Algen könnte aber die fotosynthetische Zersetzung des Kohlendioxids eingeleitet werden. Dann aber muss man die Bio- Abfälle entfernen, da sie sonst wieder mit dem gerade separierten Sauerstoff aufoxidiert würden. Sie müssten also beispielsweise in großen Meerestiefen versenkt werden. Hinzu kommt, dass mit sinkendem Gehalt an CO2 auch das wärmende Treibhausgas abnimmt - die Temperaturen würden also wieder sinken.

- Wie schon angedeutet ist es fraglich, ob Mars über genügend Material verfügt, um ein sinnvolles Terraforming in Gang zu setzen. Viele Milliarden von Tonnen an Gas, nur um eine Atmosphäre zu erschaffen, können auch mit zukünftigen Technologien nicht heran "gekarrt" werden.

- Zwar haben die letzten Marsmissionen (Viking Lander, Mars Global Surveyor, Mars Express oder Pathfinder usw.) bereits eine Menge an Wissen über den Roten Planeten vermittelt, vor Beginn eines solchem Mammutprojekts wie dem Terraforming wäre aber eine gründliche Erforschung notwendig. Es ist allerdings fraglich und heute nicht zu beantworten, wann der erste Mensch den Mars betreten wird.

Konkrete Pläne für das Terraforming des Mars gibt es sicherlich noch nicht, es wird für lange Zeit lediglich eine Gedankenspielerei sein. Weil sich aber Wissenschaftler ernsthaft damit auseinandersetzen ist dies ein Zeichen dafür, dass wir es nicht nur mit Hirngespinsten zu tun haben. Ob allerdings solche Vorhaben jemals in die Tat umgesetzt werden können bleibt ungewiss. Heute fehlen dazu jedenfalls vollständig die technischen Möglichkeiten, ganz abgesehen vom finanziellen Aufwand.

Ja, müssen wir denn unbedingt so weit hinaus, um Kolonien auf einem anderen Himmelskörper zu errichten? Warum nicht gleich auf unserem Mond? Das hätte in der Tat so manchen Vorteil. Die Menschen dort hätten zumindest auf der Vorderseite Sichtkontakt zur Erde, und auch die Funkverbindung wäre problemlos möglich. Als äußerst günstig ist auch die relativ leichte Erreichbarkeit zu nennen, schon in wenigen Tagen wäre man "oben". Die unwirtlichen und völlig lebensfeindlichen Bedingungen auf dem Mond schließen es jedoch aus, dass hier jemals autarke Kolonien entstehen könnten, in denen Menschen ihr Leben verbringen. Erst recht ist das Terraforming des Mondes vollkommen unmöglich. Er ist viel zu klein, die Gravitation einfach zu gering, um eine Atmosphäre auch nur ansatzweise zu halten.

Was sollte dennoch die Menschen dazu bewegen, sich zumindest vorübergehend auf dem Mond aufzuhalten? Einige Gründe sprechen für sich:

- Die bereits begonnene Erforschung des Mondes (Apollo- Missionen) könnte fortgesetzt und vervollständigt werden

- Die Entwicklung von kostengünstigeren und besseren Transportmöglichkeiten, leistungsstärkeren Triebwerken usw. würde forciert

- Es könnten extrem große, bemannte oder ferngesteuerte Teleskope errichtet werden, die einen völlig ungehinderten Blick ins All hätten. Auf dem ganzen Mond könnten viele solcher Instrumente zu einem Array gekoppelt werden. Es ist nicht einmal im Traum vorstellbar, welche ungeheuren Möglichkeiten sich damit für die Astronomie erschließen könnten!

- Schließlich könnten Mondstationen als Sprungbrett für interplanetarische Reisen dienen. Aufgrund der geringen lunaren Fluchtgeschwindigkeit und keiner hindernden Atmosphäre wären Starts von Mond aus viel treibstoffsparender als von der Erde

- Schließlich wäre der regelmäßige Betrieb von Mondstationen als wirklicher Schritt in den Weltraum zu bezeichnen. Es würden Erfahrungen mit reeller Raumfahrt gesammelt.

Wie wäre aber ein längerer Aufenthalt auf dem Mond zu gestalten? Hierzu gab es schon die skurrilsten Ideen. Der bekannte SF- Autor Arthur C. Clarke schlug vor, aufblasbare Stationen zu errichten, die man mit Mondstaub bedecken könnte. Ja, bis zu den ersten Landungen war nicht sicher, ob der Mond nicht mit einer meterdicken Schicht aus Staub bedeckt sei. So ist es vielleicht nicht verwunderlich, dass man gar auf dem Staub schwimmende Stationen andachte.

Mit freundlicher Genehmigung von NASA, Pat Rawlings (SAIC)

Eine weitere Vorstellung, wie eine künftige Mondbasis aussehen könnte. Neben diversen, miteinander verbundenen Wohn- und Arbeitskuppeln sehen wir eine großzügig ausgelegte Anlage zur Solarstromgewinnung sowie - einen so genannten Massetreiber.

Ein Massetreiber ist eine Vorrichtung, die auf dem Mond aufgrund seiner fehlenden Atmosphäre hervorragend funktionieren könnte. Im Prinzip handelt es sich um einen Linearmotor, wie er vielfach in der Industrie oder z.B. beim Transrapid oder in elektrischen Zahnbürsten verwendet wird. Auf dem Mond könnte das als elektromagnetisches Katapult eingesetzt werden, um Nutzlasten kostengünstig in eine Umlaufbahn zu befördern.

Ein Massetreiber besteht aus in einer Reihe angeordneten Spulen, die beidseitig von Permanentmagneten umgeben sind. Die Funktionsweise kann man sich am einfachsten so vorstellen, als hätte man den Stator eines Drehstrom- Motors "abgewickelt". Im Betrieb werden dann die Elektromagnete nacheinander eingeschaltet, der "Rotor", hier also z.B. ein Transportschlitten, wird so durch das wandernde Feld vorwärts bewegt. Die geringe Schwerkraft des Mondes sowie die fehlende Bremswirkung einer Atmosphäre würden eine derartige Transportmöglichkeit begünstigen. Ein weiterer Vorteil wären die geringen Betriebskosten - der benötigte Strom könnte von den Solarzellen geliefert werden. Mit einem Massetreiber könnten wir also Material und evtl. auch Personen von der Mondoberfläche bis in eine Umlaufbahn befördern, wo sie dann von dort geparkten Raumfahrzeugen übernommen würden. So ließe sich viel an wertvollem Treibstoff sparen. Ja, es wäre sogar denkbar, die Beschleunigung so weit zu steigern, dass der Mondorbit verlassen wird, wodurch z.B. ein Raumgleiter ohne eigenen Antrieb zur Erde zurück kehren könnte.

Mit ausdrücklicher Genehmigung von ©David A. Hardy www.astroart.org

Doch nicht nur für den zuvor genannten Verwendungszweck ließen sich Massetreiber verwenden. Damit könnten auch kostengünstig der Transport von Rohstoffen vom Abbaugebiet zur Verarbeitungsstätte oder Personenverkehr über größere Entfernungen realisiert werden. Denkbar ist auch eine Verwendung in künftigen, größeren Raumfahrzeugen, um Nutzlasten wie Raumsonden ohne Verwendung von Treibstoff auf ihre endgültige Flugbahn zu bringen. Konstruktiv unterschiedlich ausgelegt müssen Massetreiber je nach ihrem Verwendungszweck sein. Sollen damit Passagiere transportiert werden, wählt man eine Länge von z.B. 100 [km] oder mehr, um eine sanfte Beschleunigung ohne die Belastung mit großen g- Kräften zu erzielen. Die Beschleunigungsstrecke wird zunächst horizontal verlaufen, um dann nach und nach in einem bestimmten Winkel anzusteigen. Dazu lassen sich möglicherweise vorhandene Bodenformationen, Hügel oder Berge, verwenden. Wird lediglich Material transportiert, kann man eine große Beschleunigung auf kurzem Weg vorsehen.

Wir aber möchten ja den Transport auf und vom Mond möglichst kostengünstig gestalten. Hierzu konstruieren wir einen (magnetisierbaren) Schlitten, der z.B. reibungslos wie der Transrapid auf Magnetfeldern schwebend geführt wird. Auf dem Schlitten befindet sich die wie auch immer ausgelegte Nutzlast. Bei Erreichen der maximalen Beschleunigung bieten sich zwei Möglichkeiten an: Die Nutzlast wird entweder ausgeklinkt und fliegt allein ihrem Ziel entgegen, oder die gesamte Konstruktion verlässt als Einheit die Mondoberfläche. Im ersten Fall würde der Schlitten abgebremst und könnte so für weitere Transporte verwendet werden. Auch wäre eine Variante, dass der Nutzlast lediglich eine bestimmte Anfangsgeschwindigkeit vermittelt wird und sie dann mit eigenem Antrieb weiterfliegt. Der Schlitten wäre im Idealfall eine Aluminiumspule, die sich am geeignetsten herausstellte. In ihr fließen Wirbelströme, die mit dem erzeugten elektromagnetischen Feld wechselwirken. Auf dem Mond installiert, würde sich noch ein zusätzlicher Vorteil ergeben: Überaus mächtige Magnetfelder lassen sich mit supraleitenden Spulen erzeugen. Wählt man recht kalte Umgebungen, wie z.B. den im ewigen Dunkel auf dem Mondsüdpol liegenden Shackleton- Krater, so würde sich der Energieaufwand zum Betrieb dieser Spulen in überschaubaren Grenzen halten. Allerdings hat der Krater nur einen Durchmesser von 21 [km], wäre aber zumindest bestens geeignet zur Installation eines Teleskops.

Massetreiber sind durchaus reelle bzw. realisierbare technische Projekte. Auf der Erde wäre ihre Energiebilanz sehr schlecht, durch die Schwerkraft und die dichte Atmosphäre würde sich eine solche Maschine nicht rechnen. Auf kleineren Himmelskörpern wie Mond oder evtl. Mars könnten sie aber sehr effektiv für künftige Transporte genutzt werden. Vor allem auf dem Mond (oder selbst im freien Weltraum) ist ein Einsatz sinnvoll, weil keine Reibungshitze durch eine Atmosphäre entstehen kann. Es sollen ja sehr hohe Geschwindigkeiten erzielt werden, wenn dann die Nutzlast das Katapult auf der Erde verließe, verhielte sie sich wie ein Meteorit. Großer physikalischer Stress wäre ihr sicher!

Das oben genannte SSI hat in Labormodellen sehr erfolgreich Massetreiber erstellt (den ersten bereits im Jahr 1976) und getestet. Man kann sogar schon angeben, welche Ausmaße auf dem Mond installierte Geräte haben müssten:

| Maschine | Beschleunigung | Notwendige Länge um den Mond zu verlassen |

| Massetreiber I | 33 g | 8905 [m] |

| Massetreiber II | 500 g | 587 [m] |

| Massetreiber III | 1800 g | 160 [m] |

Die hier angegebenen Beschleunigungen wären für Passagiere allerdings nicht geeignet, zur Personenbeförderung müssten Massetreiber viel längerer Bauart verwendet werden.

Wenn auch Mondstationen noch in ferner Zukunft liegen und erst recht der Einsatz von heute noch futuristisch anmutenden Massetreibern, so wäre dies durchaus technisch realisierbar. Das Terraforming kompletter Himmelskörper wäre dagegen eine ungeheuer komplexe Aufgabe, zu der die Menschheit noch lange nicht in der Lage ist - falls es überhaupt jemals möglich sein wird. Wir sollten hierzu bedenken, dass der Mensch gerade dabei ist, das Terraforming auf seinem eigenen Planeten durchzuführen, und zwar ziemlich "erfolgreich". Die erdumfassende, zunehmende Klimaerwärmung ist uns bis jetzt jedenfalls völlig aus den Händen geglitten...

Weitere Informationen:

http://www.permanent.com/t-massdr.htm

http://www.astrobiology.com/terraforming.html

http://wissenschaft.marcus-haas.de/zukunft/terraforming.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Terraforming_of_Venus